Marta Morais da Costa

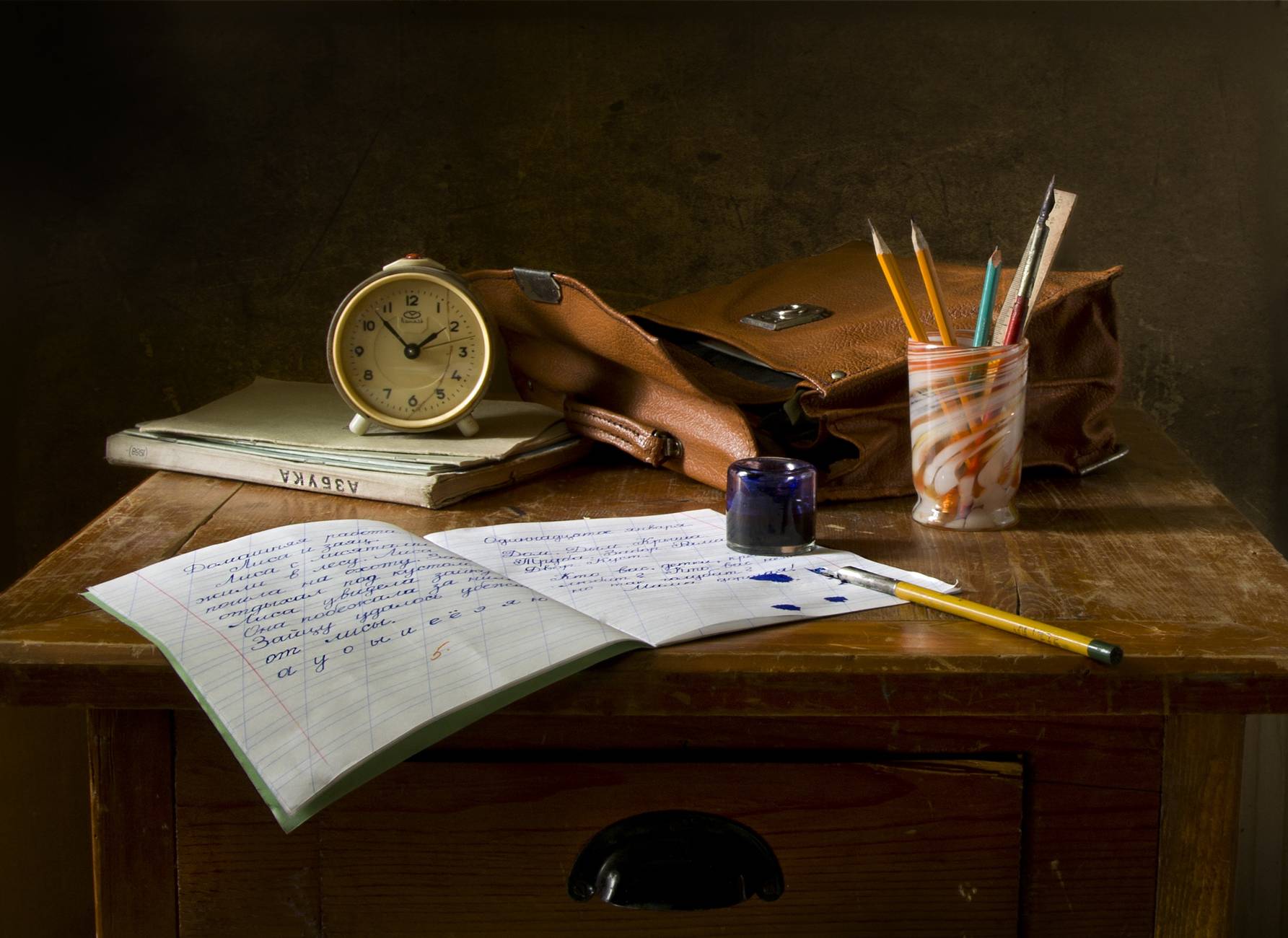

Ler e escrever. Lire et écrire. Leggere e scrivere. To write and to read. Lesen und Schreiben

Essas palavras que, irmanadas, ecoam uma na outra a sonoridade final ou inicial, não constituem apenas verbos e rimas, mas propõem uma aliança que seus praticantes recusam a desfazer. Leio para bem escrever. Escrevo para melhor ler. Qual dos dois, tal o enigma infantil – e transcendental – da galinha e do ovo, está na origem, é o momento inaugural de uma trajetória em códigos, textos e suportes?

Em décadas recentes, vozes que procuram atestar a importância dessa dupla ação física e intelectual povoam páginas impressas ou digitais. As opiniões, as definições, os depoimentos e as tentativas de descrição invadem a cultura em seus mais diferentes ambientes: a oralidade, o público massivo, a erudição mais refinada.

Escritores no Brasil espalham-se pelos mais diferentes canais, códigos, plataformas e suportes. A cultura vê-se invadida por uma produção que parece fazer submergir os leitores e emergir escritores em cada canto, fresta e desvão deste país. Talvez seja um auspicioso sinal de um povo em necessidade premente de expressão pessoal. Talvez seja um sinal de um povo em desvio inconsciente da aprendizagem provocada pela leitura: escreve-se mesmo sem amadurecer leituras. Ou talvez a enxurrada de novos textos e nos mais variados suportes comprove que o nível intelectual de um povo talvez possa ser medido não pelo que se lê, mas pelo que se escreve. O que jogaria ao mar todas as pesquisas que achatam nosso orgulho nacional quando os brasileiros participam de concursos ou competições de leitura, compreensão e reflexão a partir do que leem, como o PISA, o Enem, o ENADE.

Sônia Rodrigues dedica um livro à descrição e à análise do RPG – ou seja, do Roleplaying game – um jogo alicerçado em personagens e enredo, arquitetado pelos jogadores ao jogar. O título é “Roleplaying games e a pedagogia da imaginação no Brasil”. Duas afirmações da autora chamaram-me a atenção. Eu as reproduzo para poder comentá-las.

A primeira delas afirma categoricamente que “Uma criança ou adolescente narrando histórias só com o auxílio de sua imaginação, sem repertório ou iniciação, está fadada a propor enredos pobres.” (RODRIGUES, 2004, p.137). Não posso fugir a uma associação com a escola. Professores almejam que seus alunos sejam capazes de produzir textos denominados pela pedagogia do engano de “criativos” sem a devida preocupação com “repertório e iniciação”. Temas livres, redações de supetão, textos de baixa paródia, chavões, lugares-comuns, banalidades e trivialidades colocadas no alto do pódio da avaliação, como se fossem o suprassumo da capacidade expressiva dos pobres redatores iludidos.

E sabemos que não apenas a escola valoriza este campeonato de trivialidades narrativas ou poéticas. As estantes e os e-readers acumulam textos que não passam de um amontoado de clichês, de desabafos, de falsa espontaneidade em forma de narrativas (como as biografias de anônimos em busca da celebridade, de narcisos desejando que a água se transforme em espelho, de preferência com gambiarras de LED).

É verdade que aprendemos muito ao reconhecer e aplicar modelos, padrões, exemplos. Mais rapidamente aprende a ler quem tem em sua vida exemplos de leitores. A família, os professores, os amigos, um vizinho, um ídolo do cinema ou da música, alguém que leia e divulgue a leitura será sempre um indutor de leitores, um formador de leitores. São círculos concêntricos dentro das águas da cultura. Mas “sem repertório, sem iniciação…os enredos serão pobres.” Seria como se o mundo começasse repetidamente da fase zero. Seria como se, em termos de leitura e escrita, o aprendiz estivesse sempre retornando ao período anterior à criação dos sumérios. O repertório criado pela história dos textos, o leitor-escritor que tem conhecimento ao menos de parte desse percurso, está melhor equipado para ler e escrever. Mesmo que posteriormente venha a se insurgir contra padrões e exemplaridades. Os pioneiros serão marcos inamovíveis da Estrada Real da leitura e da escrita.

A segunda afirmação adota outra perspectiva: “Escreve o leitor que se arrisca à exposição. O leitor que não teme (em excesso, pelo menos) a rejeição ou aquele que precisa da companhia, do aplauso, da apreciação de alguém que o leia.” (RODRIGUES, 2004, p.185). Quando me deparei com esta frase, entrei em grave crise identitária. Escrevo há muito tempo com a ingênua intenção de expor ideias, preferencialmente. A forma reflexiva do verbo (expor-se) passava ao largo de minhas modestas pretensões. Mas aprendi que a linguagem é um confessionário ou um divã inescapável. Ao expor me exponho. Nem Pablo Neruda com sua definição objetiva e professoral de texto (“Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca ideias.”) me propiciou alívio à crise.

Talvez uma visão cética como a de Carlos Drummond de Andrade pudesse aquietar-me: “Há livros escritos para evitar espaços vazios na estante”. Materializar dessa forma a escrita, pensar apenas como um preenchimento de lacunas espaciais, como um quantitativo de linhas e volumes talvez pudesse retirar da escrita o peso da exposição da identidade.

Argumento enganoso! A escrita, mesmo de uma crônica desengonçada e despretensiosa sobre ler e escrever como esta, pode corroborar a visão de Elvira Vigna: “Quando escreve, você não fica igual ao que era antes. Você se modifica. Tem que pagar esse preço, de saber que você vai ficar diferente.”

Neste período de epidemia – que se faz longo, além de qualquer expectativa – em que fomos encerrados por força de um vírus em nossas casas e em nós mesmos, quantos não deram início à leitura ou à escrita? São tantas as demonstrações livrescas (jogos, gincanas, declarações de amor, bibliotecas como pano de fundo de lives, crescentes vendas eletrônicas de livros, ebooks e audiolivros) que formam um lastro de euforia em educadores e promotores de leitura. Talvez seja apenas um fenômeno pandêmico que cessará com a chegada de vacinas anti-leitura.

Também a escrita se derrama em páginas, sites, blogs, mensagens, diários. Não necessariamente uma escrita literária ou estética. Mas algo como uma via de expressão a mais na sociedade tão afogada por palavras escritas. Mas a escrita, seja destampatória ou exercício, traz novidade para uma cultura avessa a textões e a qualquer papel que lembre, ou exija, o trabalho de ler.

À espera da vacina, à espera das transformações, à espera de outro olhar da sociedade para a escrita e a leitura, continuarei nesta cidadela, acreditando na resistência de seus muros feitos de livros e de suas janelas feitas de escritas. Talvez nada do anunciado “novo normal” se cumpra. Faz mal, não. Perder batalhas, perder a guerra, perder o juízo e até a própria história são fatos da vida. Nem sempre é possível nesta jornada sobre a Terra exclamar “veni, vidi, vici”.

Mas será sempre possível dizer, em latim ou em português, ego vivo, eu vivo, continuo viva.

Obs.: Esta é uma nova versão de um texto que publiquei em novembro de 2017. São dois anos, oito meses, milhares de páginas e uma epidemia de diferença entre aquela data e esta publicação. Algumas ideias e citações permanecem. Outras foram acrescentadas ou intensificadas. O propósito central permaneceu: tratar da relação entre leitura e escrita, porque continuo acreditando que essas duas ações fazem a diferença no mundo e na vida. Salvacionismo? Talvez. Eu diria antes que é um manifesto, um protesto e uma constatação.