Marta Morais da Costa

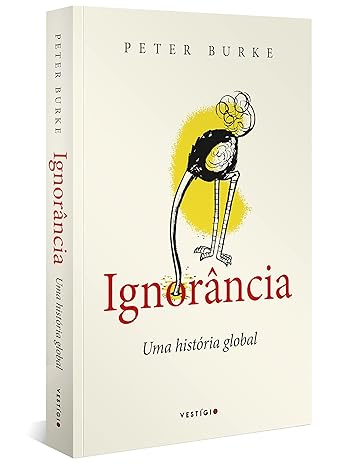

Estava eu posta em sossego aposentadorial quando li o anúncio do lançamento de um livro do historiador Peter Burke. O título veio ao encontro de uns pensamentos meus, meio mórbidos, sobre o assunto: Ignorância. Uma história global. Tornou-se imediatamente um sonho de consumo.

Traindo meu amor por livrarias, entrei no site proibido e catei esta maçã do Bem e do Mal, trazendo num voo de alcíone o livro pra perto de mim.

Não o devorei porque o prato é suculento, substancial, substantivo. Consumi aos poucos, até porque a quantidade de informações é para um banquete pantagruélico.

Cá esteve durante dias comigo o livro sobre a ignorância escrito por Peter Burke em edição de 2022 pela Yale University Press, traduzido por Rodrigo Seabra e pela editado Vestígio, com uma apresentação bacana de Renato Janine Ribeiro. Coisa fina, que só vem reforçar em mim o Sócrates de “Só sei que nada sei.”

Degustei, terminei, dei tempo para uma deglutição lenta – meu médico me ensinou que é como devo ler a vida. Hoje, desejo atendido, leitura assimilada, brotou a vontade de escrever sobre o livro.

O que posso dizer de um livro que tem a seguinte dedicatória? “Para os professores deste mundo, heróis e heroínas na tentativa diária de remediar a ignorância.” Não tenho razão de cair de amores por ele?

Ponho aqui o sumário do livro na esperança de fisgar outros leitores para darem vida a seus conteúdos.

Parte I: A ignorância na sociedade

- O que é a ignorância?

- Filósofos e a ignorância

- Ignorância coletiva

- Estudando a ignorância

- Histórias da ignorância

- A ignorância da religião

- A ignorância da ciência

- A ignorância da geografia

Parte II: Consequências da ignorância

9. A ignorância na guerra

10. A ignorância nos negócios

11 A ignorância na política

12 Surpresas e catástrofes

13 Segredos e mentiras

14 Futuros incertos

15 Ignorando o passado

Conclusão: o novo conhecimento e a nova ignorância

Peter Burke faz deste um livro daqueles que não nos deixa do mesmo tamanho intelectual ao seu término. Sua leitura conduz a verbos como aprender, ampliar, questionar. Os exemplos históricos são, ao mesmo tempo, informações, advertências e material para reflexão.

A primeira parte se responsabiliza por, didaticamente, conduzir o leitor pela mão para fazê-lo vislumbrar os campos vastos da ignorância e das intenções de mantê-la viva e acesa para disso tirar proveito. É um painel amplo e comprovado de que a ignorância não é somente desconhecer fatos e procedimentos em áreas do saber humano. Ela é, acima de tudo, um instrumento ideológico e um recurso de resultado quase seguro para reduzir o humano em nós.

A segunda parte, mais dolorida para a leitura e conhecimento, mostra, com minúcias, fotos e ampla bibliografia, o porquê de catástrofes que se abateram sobre povos e civilizações, bem como abre um amplo espectro de perguntas a respeito do que poderá ser o futuro à nossa frente. E até mesmo o quanto esse futuro pode ser retrógrado.

O Brasil está presente em vários momentos do livro e quase nunca com sua face “risonha e franca”. Nada de futebol, carnaval e praias deslumbrantes.

Também não estão no livro apenas fatos de um passado milenar. Até a pandemia de SARS Covid 19 estende seu manto maléfico na forma do negacionismo da ciência.

Evitando intencionalmente dar um spoiler da obra, estas poucas palavras são antes um convite para a leitura, um convite para refletir e lutar nas hostes daqueles que, com ou sem diploma, educam, combatem por vezes com poucos recursos e forças a ignorância.

Sugestão de leitura:

Peter Burke. Ignorância: uma história global. Tradução Rodrigo Seabra. São Paulo: Vestígio, 2023.