Marta Morais da Costa

Pensar era atividade para a qual nunca tinha tempo. Melhor não pensar e deixar que os outros lhe dissessem o que fazer. Como resolver os problemas. As atividades do dia seguinte.

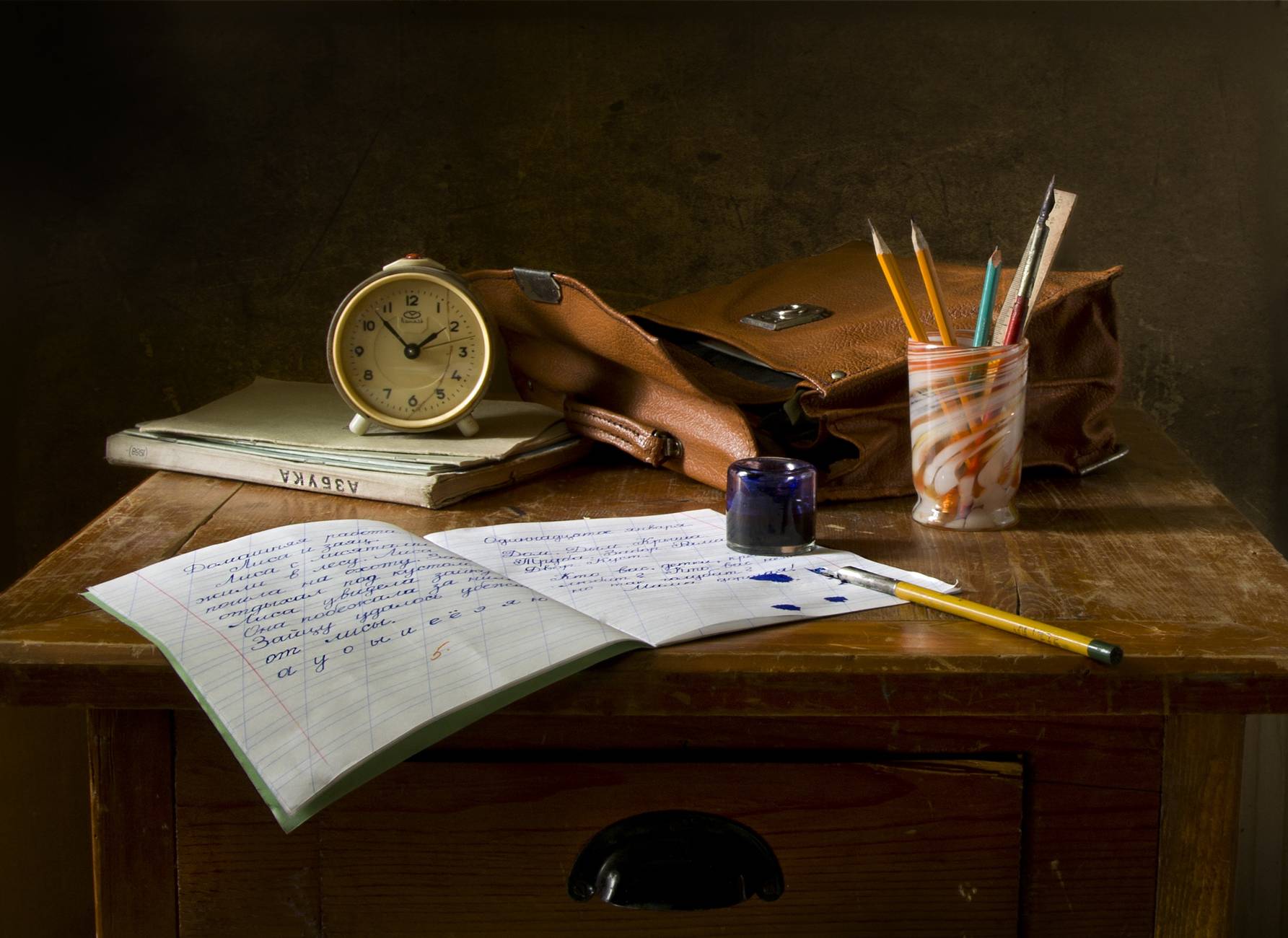

Já na infância havia descoberto que o pensamento próprio pode trazer problemas. E que sempre é pura perda de tempo. Na escola, toda vez que o professor pedia uma solução, uma comparação ou argumentos, ele se fazia de ausente, escondia-se atrás dos colegas, copiava descaradamente as respostas – em livros ou nas provas dos vizinhos. É verdade que poucos professores na época pediam aos alunos que pensassem. Achavam que era melhor só ter respostas iguais às palavras dos livros. Sem mudanças.

Em casa, nem precisava ficar se escondendo. Os pais determinavam, mandavam, exigiam. Era só obedecer. Sem reclamar. Fazer sem saber porquê. Não ter respostas e não reclamar. A vida seguia tranquila desse modo.

Assim, já adolescente, esperou que os pais resolvessem se continuava a estudar ou iria trabalhar na oficina mecânica do Deco. Foi trabalhar. Até achou bom: teria dinheiro para as matinês, para as balas azedinhas, e, futuramente, para o cigarro.

O pai é que tinha ambições: queria ver o filho logo, logo longe da oficina. Quem sabe ser office-boy no banco ou no escritório do Dr. Darcy. Podia ser um bom começo. E obedecer era uma das qualidades do seu menino.

A mãe sonhava com netos e um a menos na casa, para aliviar o serviço. Não perdia a oportunidade de chamar a atenção do filho para as garotas que desfilavam pela calçada. Elogiar a Maria pela beleza, a Dalva pela elegância, a do Carmo pelo recato e pela religião. Quem sabe ele não poderia ir até elas, fazer um elogio, puxar conversa? Afinal ele já tinha um emprego, estava quase na idade de casar. Contando o tempo de namoro e de noivado, ia estar bem na época de assumir uma família.

Convencido pelo pai, arrumou emprego no escritório. Descartou o banco porque para os números da matemática precisava pensar. E Dr. Darcy só queria que ele fizesse coisas e não pensasse.

Um dia, esbarrou na Elaine: foi olhar e gostar. Ela pediu para casar em maio, mês que achava lindo demais para usar branco e um buquê de flores. Também escolheu a casa, decidiu sobre os móveis e bateu o pé para que ele usasse um terno de linho azul marinho no casamento.

A festa ficou por conta dos pais dela e dos pais dele. Só precisou dizer o sim. Era o que tinha de fazer e fez.

Os filhos vieram, mudou de emprego, foi um funcionário padrão, deixou a educação dos filhos por conta da Elaine. Os dias eram iguais. Às vezes a mulher resolvia que deviam ir para a praia: ele cuidava do carro, juntava dinheiro para as despesas, embarcava a família e desciam para o litoral. Subiam de volta, sem o dinheiro, com a pele corada, os meninos amuados e a mulher sorrindo. Até a próxima viagem.

Os anos não mudaram o homem que não gostava de pensar. Nem quando baixou ao hospital com um câncer no rim pensou que poderia morrer. Tudo se resolveria bem. Porque o médico disse que logo ele estaria curado. Não se curou.

Pouco antes de falecer, pensou na vida tranquila que havia levado, nos filhos criados e na mulher, ainda bonitona, que iria deixar. Como um raio, pensou: e se a vida tivesse sido diferente?

Não deu tempo de responder. Fechou os olhos e se deixou ir. Tinha certeza que a mulher haveria de cuidar bem de seu enterro.