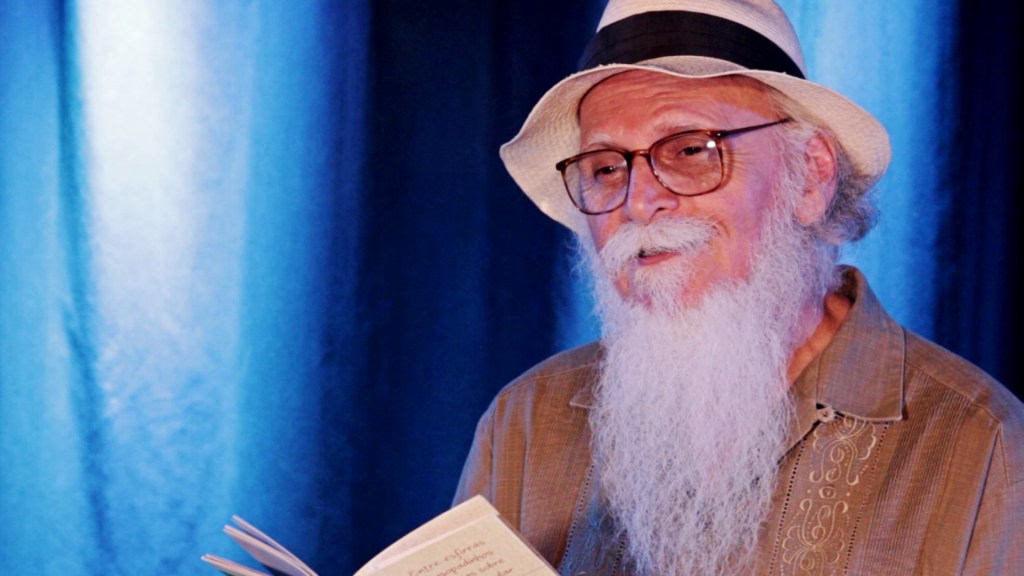

Poucas aventuras são mais instigantes do que a escrita. Veio pela nuvem um convite para participar de uma experiência compartilhada sobre leitura. Não para tratar de sua teoria, muito menos de estatísticas – às vezes decepcionantes – sobre o número decrescente de leitores no Brasil. Tampouco para falar de experiências exitosas sobre a conquista de novos leitores (as experiências decepcionantes ficam guardadas no íntimo de nossas conversas ao espelho).

É para, no reverso da história e no modo inverso do espelho, dizer com o peito opresso e os olhos prestes a marejar a falta que a leitura faz. Primeiro e veloz passo foi a consulta etimológica desta palavra tão dolorida, a falta.

Falta de comida, de escola de qualidade, de vergonha na cara, de carinho, de pessoas, de sentimentos humanos altruístas. A falta é sempre um mergulho no contundente, no preocupante, no vexaminoso. Mas vá lá: convite de boas intenções, vindo de mãos generosas e mente afiada, como a da Eliana Yunes, é irrecusável. Boto a mão na massa do texto e escondo aquilo que machuca na parte inferior da parte inferior da parte inferior do fundo do cérebro.

Até a origem da palavra falta, em sua etimologia indoeuropeia, é obscura. Mas as suas derivações trazem um conjunto de situações e naturezas que se combinam para dizer da distância daquilo que um ser humano de razoável inteligência preza. Senão vejamos esse bando de palavras em nuvem sobejamente pesada: falaz, falência, falácia, falha, falso, falecer, desfalecer, falsete, falível, falsificação. Queremos, em nosso professar, que todas elas tenham em seu formato um redundante não a precedê-las.

Nosso desejo é de total negação: não as quero em meu entorno, em meus amigos, dentro de mim.

Falta, proveniente do latim vulgar fallita é forma verbal do verbo fallere, que pode significar“enganar,faltar,falsificar,equivocar-se, escapar a algo ou passar despercebido”.De cara, afirmo sem medo de errar: falta e leitura são opostos absolutos. Sua proximidade é a negação do empenho em formar leitores, objetivo maior do trabalho intenso e denodado de muitos de nós.

Em mim, a falta da leitura teria me conduzido (neste ponto, seguro meus dedos para não escrever uma mesóclise tão repudiada quanto correta gramaticalmente!) ao Hades pessoal, ao apagamento intelectual, ao isolamento, a um estado de regressão humana naquilo que reputo de mais significativo: a capacidade de visão múltipla e crítica.

Sem leitura, viva a falsificação! viva o equívoco! viva a diminuta capacidade de perceber a vida! viva o engano e, mais ainda, viva o auto-engano!

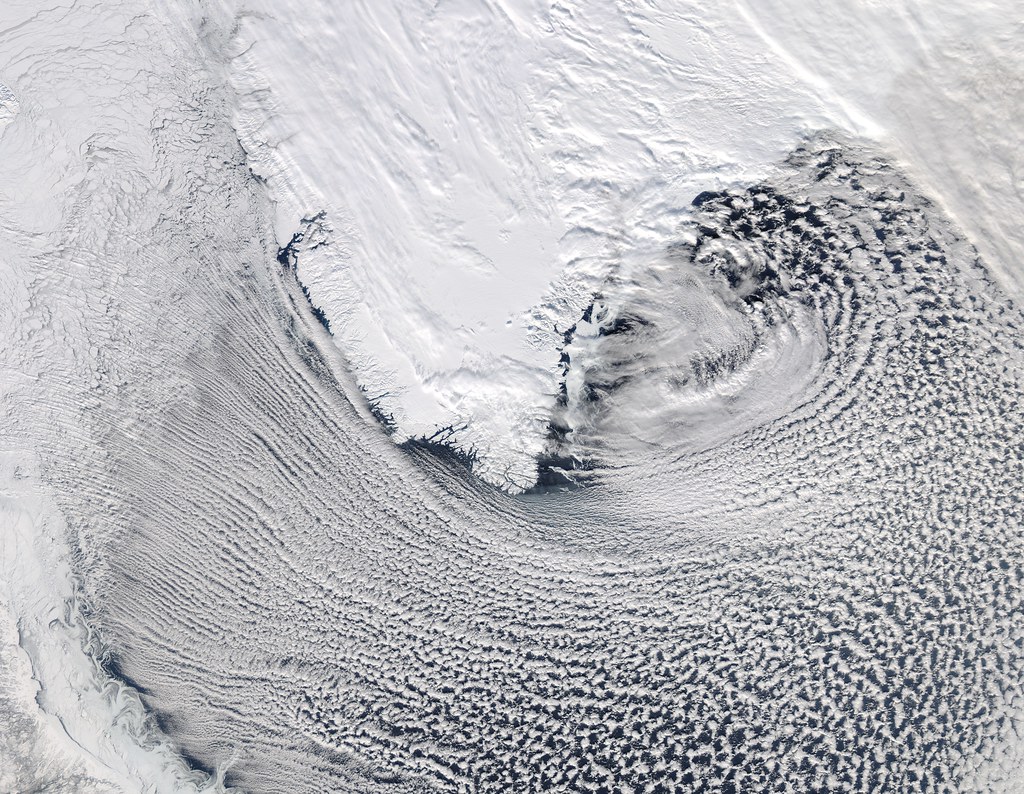

No elogio da ignorância, projeto político há tanto tempo vigente no Brasil – e, na atualidade, convertido em dogma-, a leitura não tem lugar. Sua falta, seu desfalecimento e a falsificação do conhecimento projetam-se em sombras ululantes, em esgares sem lucidez, em falas de fundo falso.

Em antiga marchinha de carnaval de minha meninice, cantava a letra: “pode me faltar tudo na vida: arroz, feijão e pão/ mas não quero que me falte a danada da cachaça”. Quando se chega a um tempo em que até a cachaça falta, além da manteiga, do pão, pior que tudo, do amor, faltar também a leitura é acabar com o carnaval, com a música, com a alegria.

Eu precisaria renascer para poder encarar uma distopia sem leitura.

Talvez o aniversariante de setembro, este país nascido à beira de um riachinho, ouvindo um grito contendo a palavra morte, pudesse renascer para outra realidade menos degradante, mais diversa e múltipla. O riachinho poderia estar lá, mas o grito seria primal, vital, cobrando o direito a pensar. Porque neste, a leitura tem seu lugar. E não é o lugar da falência, mas o da vida, “mesmo que seja Severina.”, como acreditou um poeta que carregava em seu nome o achamento da terra até então ignota.

Marta Morais da Costa

Curitiba /PR, 14 de setembro de 2022

OBS.: Este texto integra a coletânea de crônicas editada pelo iiLer e pela Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio sob o título “A falta que faz a leitura“, em formato de livro digital, organizado por Eliana Yunes, publicado em 26 de outubro de 2022.